|

为了适应全面建设小康社会的形势,提高广大党政领导干部的马克思主义理论水平和专业知识水平,中共中央党校2006年在全国共青团和青年领导干部中继续招收在职研究生。

一、招收专业、人数和考试科目

1.行政管理学专业 招生人数55人

考试科目——政治理论、行政管理学

2.法学理论专业 招生人数55人

考试科目——政治理论、法理学

二、学制、培养方式和毕业

学制3年(2006年9月至2009年7月);采取在职自学和集中面授(每年两学期,每学期集中约一个月)相结合的学习方式。学完规定课程,考试合格,毕业论文答辩通过者,根据《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》,由中共中央党校研究生院颁发研究生毕业证书。

三、招生对象、报考条件和招生方式

招生对象为现职团县委书记以上或相应级别的共青团干部;或其他岗位现任副处以上职务的优秀青年干部;或高校、党校、科研院所及新闻出版、政策法规研究部门等单位中级以上专业技术职务人员。

报考人员须是中共党员(含预备党员);大学本科毕业;身体健康;考生必须坚持党的基本路线,品德良好,遵纪守法。

招生采取自愿报名,经组织(人事)部门同意与统一考试相结合的办法。报考人须在报名表中“报考专业”栏内填写一个专业。

四、报名日期、地点和办法

报名日期:2006年2月20日至3月31日。

报名地点:北京市海淀区西三环北路25号中国青年政治学院研究生处。

邮政编码:100089

联系电话:010—88567286(传真)010—88567500

联 系 人:焉蕴鹏

符合报考条件的人员,报名时必须带下列材料:1.组织或人事部门出具同意报考的介绍信(内容包括:本人行政职务、行政级别、专业技术职务、政治面貌、学历等);2.大学本科毕业证书原件及复印件;3.身份证原件及复印件;4.组织或人事部门的职务任命书复印件或专业技术职务证书的原件及复印件。京外函报者,单位同意报考介绍信和报名表须寄原件,毕业证书、身份证、职务任命书复印件即可。考试时带原件审核。报名材料不全者一概不予受理。

在职研究生入学考试报名采取数码照像的方式采集考生图像信息,符合报名条件的人员要认真填写〈中央党校在职研究生数码照片图像信息采集表〉,考生本人凭此表在规定时间内到指定地点参加照像(具体时间、地点另行通知)。

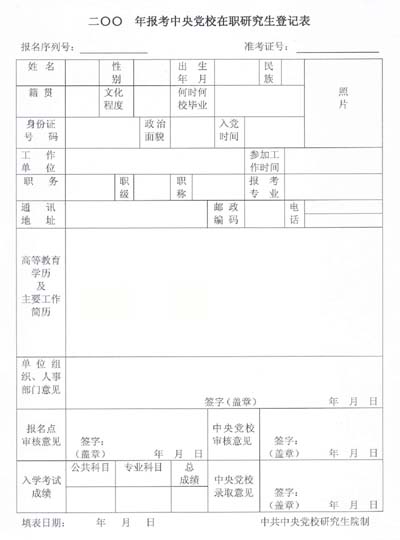

报名者必须交验报名需要的全部材料,在2006年报考中央党校在职研究生登记表(登记表可在网上下载,一式两份)上如实填写个人情况,贴近期1寸免冠照片,并有单位组织人事部门审核意见,盖章后有效。对弄虚作假者,一经发现,取消考试或录取资格,已经入学者取消学籍,并向所在单位及上级组织人事部门通报。

报名考试费:120元。

五、入学考试日期、地点

2006年5月13日在中国青年政治学院考试。各科考试时间考场划分及其他具体事宜将随发放准考证另行通知。

六、录取办法

根据考试成绩、招生计划和思想政治表现等全面衡量,按照择优和宁缺毋滥的原则录取。录取通知书于2006年7月上旬发出,届时也可与中国青年政治学院研究生处联系自取。

七、培养经费

每人每学年6000元,三学年共计18000元。在入学注册时一次交清。

八、参考书目及考试大纲

报名时在中国青年政治学院研究生处购买

附:1.2006年在职研究生入学考试科目参考书目

2.2006年在职研究生招生专业课程设置(暂定)

3.2006年报考中央党校在职研究生登记表(请用B5纸打印)(下载)

中央党校研究生院

在职研究生工作办公室

2006年1月4日

2006年在职研究生入学考试科目参考书目

公共科目参考书

政治理论

参考书:《中共中央党校在职研究生入学考试复习资料(政治理论部分)》,本书编写组编写。

专业科目参考书目

行政管理专业

行政管理学

参考书:《中国行政管理概论》。王军主编,中国城市出版社2005年版

法学理论专业

法理学

参考书:(1)《法理学》。沈宗灵主编,北京大学出版社2001年版;

(2)《法理学教程》。石泰峰、张恒山主编,中央党校出版社2000年4月版。

2006年在职研究生招生专业课程设置(暂定)

法学理论专业

1、必修课(10门)

公共必修课:(1)马克思主义理论研究;(2)党性教育。

专业必修课:(1)法理学研究;(2)民法学;(3)行政法学;(4)诉讼法学;(5)法学经典著作选读;(6)比较法总论;(7)刑法学;(8)经济法学。

2、选修课(5门)

(1)法律社会学;(2)比较宪法学;(3)国际经济法学;(4)知识产权法学(5)行政诉讼法学。

行政管理学专业

1、必修课(10门)

公共必修课:(1)马克思主义理论研究;(2)党性教育。

专业必修课:(1)政治学理论专题研究;(2)行政管理学专题研究(3)比较公共行政专题研究;(4)公共政策学专题研究(5)公共经济学专题研究(6)中外政治制度专题研究;(7)行政法学专题研究;(8)领导科学专题研究。

2、选修课(5门)

(1)管理学概论;(2)组织行为学概论;(3)人力资源开发理论;(4)行政绩效评估理论;(5)行政信息与电子政务。

|